子育てってわからない。こんなにつらいのか。子どもがかわいいと思えない。自信がないよ。。

そう感じて、自分のせいにしていませんか?

スピリチュアル視点で子育てをとらえてみましょう。

子育て本より、役立つヒントが隠されています。

出口がみえない子育てはつらいね。でも、そもそも子育てに正解はないよ。

この記事ではこの本を参考に内容をまとめました。

少しでも気持ちが楽になるヒントを紹介します。

スピリチュアルは精神論です。

あやしいと決めつけないで、ひとつの哲学だと思ってください。

赤ちゃんが泣く理由から、夫婦関係、しつけのヒントまで紹介します。

私は息子がふたりいます。

最初の子どもは特に「しんどい」と思うことが多かったです。

そのときこの本に出会えていれば、少しはラクだったかもと思いました。

赤ちゃんが泣く理由は不安だから

理由がなく泣いているとどうしよう!と思ってしまいますが、考え方を紹介します。

(難易度高いです)

肉体をもったばかりの魂は、不安だらけです。

魂は制限がなく自由です。

しかし生まれたとたん肉体を持つため、ルールに従わなければなりません。

空を飛べたり瞬間移動できるのに、いきなり交通ルールを押し付けられるようなものです。

地球って大変だよね、と共感を伝えてみましょう。

公共の場でぐずり出したら、喜びの波動を送る

親自身も、周囲の人もネガティブ感情はダメです。

赤ちゃんに伝わるからです。

感謝とよろこびの波動をおくりましょう。

赤ちゃんと気持ちが共鳴して、まわりにもエネルギーが共振します。

夜泣きの原因は過去世が関係している

何度も転生して生まれてくるので、いろんな人の記憶が残っています。

その記憶を思い出してしまうことが夜泣きの原因です。

「大丈夫大丈夫。あなたが今いるのはここだよ。」と伝えてみましょう。

泣いているのはお母さんのせいじゃないです。

夫婦の問題を子どもがいるせいにしてはいけない

子どもが生まれたら、夫婦関係が悪くなることはよくあります。

しかし、それを子どもがいるせいにしてはいけません。

例えば、旦那に対して失望してしまうのは、自分が期待しているからです。

子どもが生まれて不仲になるなら、もともと二人の間に問題があってそれが表面化してきたというだけです。

酒グセが悪いのではなく、もともと悪い人ということと同じです。

近い存在こそお互いを映しあう鏡です。

鏡(自分)に不満をぶつけても何も解決しません。

期待をおしつけないことが大切です。

本音で話し合いましょう。

姓名判断などの結果にひっぱられないで、つけたい名前をつけることです。

名前は「言霊」です。一生のうち、何万回も使う「音」です。(言霊:言葉に宿る力)

※歴史上の人物など特定の人を意識した名前は、良くも悪くもその人のエネルギーが子どもに入ります。

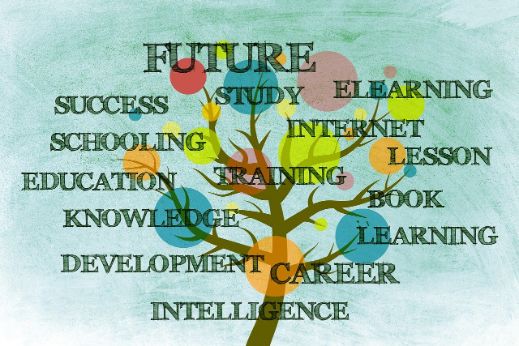

子どもは天才だと思って観察しよう

子どもは天才だと思って「観察」することが、親ができる最大のギフトです。

子どもは「植物」お父さんは「太陽」お母さんは「水」と考える

家庭環境は「大地」で、子どもはそこに生えている「植物」です。

お父さんは「太陽」お母さんは「水」です。

お父さんは目に見えないサポート、お母さんは物理的なサポートを意味し、植物には両方必要です。

そして、太陽と水が植物にできることは、観察です。

必要な光の強さや水の量も植物によってさまざまです。

子どもの目がきらっと輝く瞬間、生き生きとしているときがあるはずです。

そこに気づけるように観察するのです。

本来、一人の人間に男性性と女性性があります。シングルマザーでも自分に「お父さん」を呼び覚ませるので、両方の役割を果たせます。子どももそれをわかってうまれてきているのです。欠けているのではありません。

※親がいなくても目に見えないスピリットや高次元の存在がいます。

スズランの種にひまわりを咲かせようとしない

魂には、その魂だけの色と音があります。

ちがう色や音に無理にあわせようとすると、色も音もにごって自己表現ができなくなってしまいます。

スズランの種にひまわりを咲かせなさいといっているようなものです。

ひまわりの種がひまわりになるのを見守り、お手伝いをするだけです。

太陽も水も植物に余計な干渉をしない

出典:スピリチュアルかあさんの魂が輝く子育ての魔法 大野 舞(著)p41

でもただそこにいるだけで一番必要なものをくれる

5歳までに一生の在り方が決まる

5歳までの育児は「家づくりの土台」です。

子どもが「生きていく戦略を立てる」、これが5歳までで決まります。

その土台の上に建てられる「家」=人格形成です。

土台がぐらついているなら、家もぐらつきます。

たとえば、5歳までの間に「どれだけ泣いてもきてくれない ⇒ これからは泣くのをやめよう」という戦略が土台にきざまれてしまうのです。

泣いてても放置してしまうときはだれだってあります。

泣いててもずっとほったらかし、何度も繰り返している状態ではないなら大丈夫です。

子どものことが好きで、少しくらい悪いことをしたって好き。

この気持ちが根底にあれば大丈夫です。

本人がすっかり忘れてしまっていても、潜在意識の奥の頑丈な土台は一生その子の自信になり支えになってくれる

出典:スピリチュアルかあさんの魂が輝く子育ての魔法 大野 舞(著)p103

人間は宇宙からの魂の意識と地球由来の肉体意識でできています。

7歳までは生きていくため、肉体意識が優勢です。7歳くらいで魂のキャラクターが表に出てきて、性格が変わったりします。

親としては「この子はこういう子」と決めつけないことです。変わるのも本人の魂しかわからないことだからです。

子育てにいきづまったら

子どもがかわいいと思えない、自信がもてない、イライラする、、などいきづまってしまうことはよくありますね。

対処法や考え方を紹介します。

まじめでがんばりすぎる人ほど思い詰めていまいますね。

スキマ時間でできるリラックス方法

特に産後はなにかと忙しいです。

忙しいんだけど、何もしないまま1日が終わっていく感覚ですよね!!

リラックス方法を二つ紹介します。

8の字呼吸法

8の字をイメージして呼吸をするだけです。

眉間からはいって(吸う)、頭の中央を通り、頭と首の骨がつながっているところから出る(吐く)イメージです。

帰りはこの逆です。

これを繰り返します。

お花をかざろう

忙しいのにお花の世話までできるわけないし!と思いますか?

お花や植物はこの次元だけの存在ではありません。

天と地をつないで、目に見えない力をこの次元におろし、力を貸してくれる存在です。

色や香りもエネルギーがあります。

私は実際、お花をもらって、とってもいやされました。

お花のパワーを感じました。

出産祝いのおすすめを紹介している記事はこちらです。

20秒ハグ・見つめ合うことのすすめ

20秒ハグ

ハグは母性愛のホルモンが分泌されます。

そして子どもは抱きしめられると安心します。

20秒はわりと長いので、子どもがいやがらなければの時間でよいと思います。

目の中に入る

相手の目の奥を見る、見つめ合うことも効果ありです。

目の奥はその人の魂とつながっているからです。

右目は転生の肉体の記憶で、左目は魂の記憶があります。

手と目は何回転生しても同じものです。

子どもの純粋性に触れてみましょう。

罪悪感味のごはんにしない

子どもの体をつくるのは、食べるものではなく作り手の気持ちです。

国産、オーガニックなどこだわるときりがありません。

がんばるとがんばらないのバランスを自分でみつけましょう。

人と比較しないで、ストレスなくできることをするのです。それ以上は気にしないこと!

人のいうことや情報にふりまわされないことです。

これおいしい!と前向きにつくるのと、これ大丈夫かなと不安や後悔を抱えながら食事をつくると、エネルギーがまったくちがうのです。

罪悪感味のごはんはおいしくないですよ。

人のものさしで自分をはからない

出典:スピリチュアルかあさんの魂が輝く子育ての魔法 大野 舞(著)p132

自分のものさしで人をはからない

全ては自分にかかっているなんて思わないで!

だれも最初からちゃんとした親になれるわけありません。

全ては自分にかかっていると思う必要はありません。

子どもは親の分身ではありません。所有物でもありません。

親の魂も、子どもの魂もひとつの魂同士です。

自分にも子どもにも優しくしましょう。

子どものしつけはしつけ糸!しつけのヒント

しつけ糸をイメージしましょう。

ゆるく、とめる です。

形にはめようとするのではなく、大事なポイントだけとめて、バラバラにならないようにすることです。

1日数時間でも子どもと全力でいっしょにいれば伝わる

「安心」と「承認」を子どもに感じさせているかが大切です。

一緒にいる時間が短い時間でもかまいません。「量」より「密度」です。

小さいうちから保育園に預けることに罪悪感を抱く必要はないのです。

まだ小さいのにとか、まわりからいわれると、悪いことしているのかと自分を責めてしまいます。

「ごめんね」ではなく「ありがとう」の感謝を子どもにも伝えましょう。

お母さんの葛藤は子どもに伝わります。お母さんの気持ちが自分の気持ちを大事にしましょう。

子どもはいつも全力なので生返事はNG

子どもが親に一番求めることは認められることです。

その反対は「無視」です。

たたかれたり怒られたりよりもっとつらいのは「関心が向けられないこと」です。

子どもが親と「一緒にいる」と感じなかったら、一緒にいても意味がありません。

100%子どものためだけの時間をつくるのです。

できないときはできない理由をちゃんと伝えましょう。

「無関心」が子どもを一番不安にさせるのです。

子どもは親が言っていることではなくやっていることをマネする

子どもと接しているときだけが大切ではありません。

親をいつでも観察して分析しているのです。

例えば、他人にどう接しているのかとか、あの人とこの人で態度がちがうのはどうしてか などをみています。

子どもにスマホだめといっても親がスマホみていたら、矛盾していますね。

ボクにはダメっていったのにお母さんはスマホみてるじゃん。

「むかつく」などのネガティブワードを子どもが使っていたら、注意するのではなく、親が使わないことです。

言葉で伝えるよりも、親がそうしている姿をみせることが大切です。

親の言動次第で子どもの成績が決まります。詳しくはこちらの記事をどうぞ。

一貫した態度で接しよう

気分で態度が変わる親に子どもは恐怖を抱きます。

気分のムラがあったり態度がころころかわると、子どもは混乱します。

どんどん安心から遠ざかってしまうのです。

子どもは親の顔色をうかがうことになってしまいます。

今日はどっちだろう?

子どもの意識はどんどん委縮して自分が自分になることをブロックしてしまいます。

思っててもいわない、その方がうまくいくと考えてしまうのです。

強く怒ってはダメということではありません。

自分でもコントロールできないくらい、感情にまかせておこってしまうのがダメです。

一貫性とはずっと同じという意味ではなく、自分の中心をもってぶれないということです。

反射的にではなく、選択して怒るということです。

自分の中心をもつためには、ありのままの自分を心から愛せるということが必要です。

さらに、しかるときはダメということだけではなく、理由を話すことです。

感情にまかせて怒ってしまうと、子どもは深く傷ついてしまいます。

いってしまいがちなNGワード

- どうしてできないの?

- どうしてわからないの?

- あなたのためを思って、、

- こうしたらこうなるよ(脅し)

- 勉強しなさい(脅し)

無意味な言霊です。

わかっています。わかっていても、どうしてもいってしまいますね。

子どもに一番伝わるのは、親自身の生き方そのものなのです。

私はしまった!と思ったら、ごめんねといってハグします。

まとめ

- 赤ちゃんが泣くのは不安だから

- 夫婦の問題を子どものせいにしない

- 子どもは天才だと思って観察する

- 子どものしつけはしつけ糸「ゆるくとめる」

- 一貫性をもった態度で接する

「スズランの種にひまわりをさかせようとしない」が私はささりました。

子どものためを思ってやっていることも、親のエゴだったりしますね。

この内容を実践するには難しく感じるところもありました。

しかし、考え方の方向が少し変わるだけで落ち着くかなと感じました。

余裕がないときは、ほんのちょっとしたことで救われたりしますね。

引用・参照させていただきました書籍は、四コマや1ページ1ストーリーくらいのマンガです。

とても読みやすいですよ。

承認こそ安心につながるもの=安心こそ子どもの土台をつくるものです。

小さいからどうせわからないはだめと思わないで、たくさんの承認体験をつくってあげることと、存在そのものが大好きということを伝えましょう。